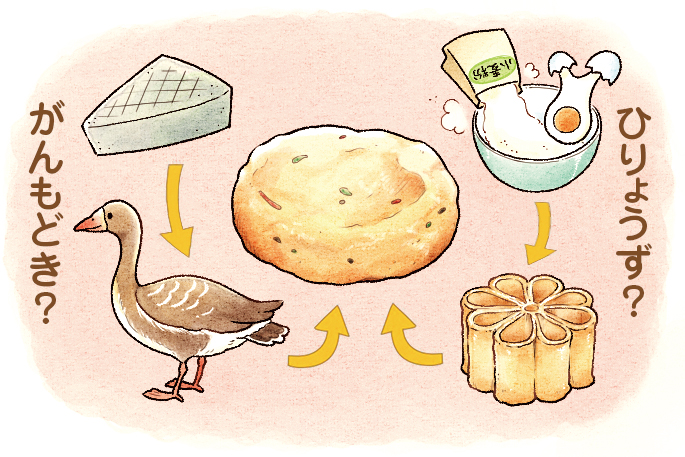

「がんもどき」と「ひりょうず」、由来は謎に包まれている!?

- くずした豆腐に山芋・卵などを加えてつなぎにし、野菜などを混ぜ込んで丸め、油で揚げた「がんもどき」は、関西では「ひりょうず(飛竜頭)」、「ひろうす」という名称で親しまれています。現在は関東と関西呼び方の違いだけで同じものとされていますが、由来は全く別の食べ物だったようです。

- 解説

- 「ひりょうず(飛竜頭)」はポルトガル語の「Filhós(フィリョース)」に日本語の音を当て、漢字で表記したもの。「Filhós」とは小麦粉に卵を混ぜ合わせ油で揚げた花の様な形のポルトガルの伝統菓子で、戦国時代に日本に伝わったとされます。つまり当時は、豆腐料理ではなくお菓子の一種であったようです。しかし、江戸時代末期頃には現在の「がんもどき」に近い「豆腐巻(とうふけん)」が、部分的に製法が似ていたため「ひりゅうず」と呼ばれるようになったとされています(諸説あります)。

- 一方「がんもどき」は、江戸時代に考案された精進料理ですが、もともと材料は豆腐ではなくコンニャクで、味が雁(ガン)の肉に似ているからそう呼ばれるようになったと言われています。

しかし、いつからコンニャクが豆腐に変わったのか、なぜ、「がんもどき」と「ひりょうず」が同じものになったのかなど、はっきりした由来は現在も謎のままのようです。

マンガ制作:ad-manga.com

参考文献

- 日本豆腐協会 ウェブサイト

- 一般財団法人全国豆腐連合会 ウェブサイト

- 日本食品大辞典、杉田 浩一編ほか、医歯薬出版株式会社

- 簡明 食辞林、小原 哲二郎・細谷 憲政、株式会社樹村房