【こく味の話-Vol.1】 こく味とこく味成分の探求

様々な食品に存在する「こく味」。その中でも加工食品分野において重要な、煮込み工程で生じる「こく味」や発酵・熟成食品の「こく味」とはどのようなものなのでしょうか。

食品の「こく」と「こく味」

食品の風味は、まず視覚イメージと香りを感じ、次いで口に入れて咀嚼しながら舌を中心とした味覚応答、口から鼻に抜ける嗅覚応答、物性を中心とした物理的刺激が一体となって知覚されます。多彩な食の世界を表現するために実に多くの風味を表す言葉が用いられますが、「こく」もその一つであり、食品の本格的な風味をイメージさせる言葉です。食品の「こく」については発酵食品のもつ味の深さやそれを用いた料理の複雑なおいしさを示すことが多く、また、よく煮込んだ料理でも「こく」があると表現される場合があります。つまり「こく」とは人の生理的応答に強く支配される基本味とは異なり、より学習、経験に基づいて理解される食品風味として捉えられているのです。

「こく味」とは「こく」のある製品を喫食したときに感じられる調理感や熟成感を表す風味です。従来から食品に「こく」を与える成分としては、油脂(ラード、チキンファット)、グリコーゲン、ゼラチンなどの高分子物質、オニオン、ガーリックなどの香味成分の関与が示唆されています。しかしながら、この他にもビールのこく、コーヒーやお茶のこくなども知られており、食品ごとに「こく」の持つ意味も物質も異なっていると言えます。

「こく味」とは?

-

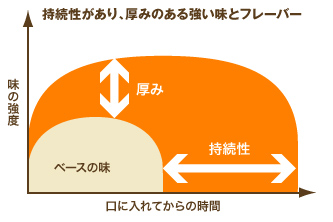

「こく味」を持つ様々な食品を研究していく中で、弊社では特に調理や熟成中に生じる「こく味」に着目しました。消費者を対象とした調査で「こく」のある食品として認知されているスープ(コンソメ、ポタージュ)、カレー、ラーメンスープなどを追究していくと、それらに共通する「こく味」とは、「持続性があり、厚みのある強い味とフレーバー」として捉えられることが分かりました。

食品を口にしたときには味だけでなく、呼気によって鼻に抜ける香りも加わり、口腔内全体にひろがる複雑な風味が「厚み」として感じられます。また、口の中で咀嚼され飲み込むまで続けて感じられる風味を「持続性」という言葉で表現しました。右の図は食品を口にいれてからの時間に対する風味の変化を模式的に示しており、「こく味」を分りやすく説明したものです。 -

こく味の定義

「こく味」の生成

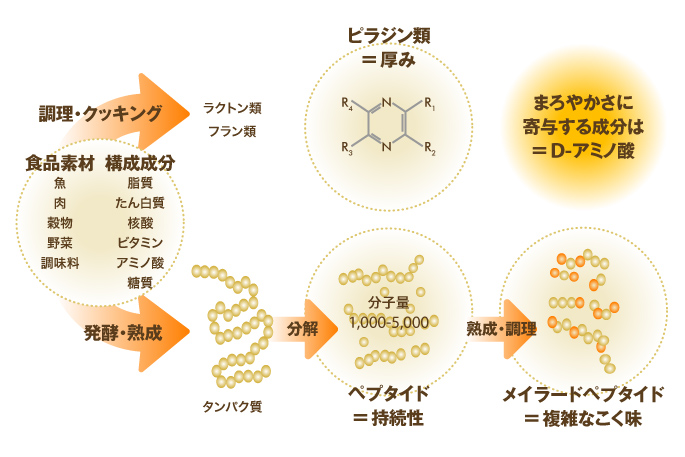

調理、クッキング工程や食品の発酵・熟成工程においては複雑な過程を経て様々なこく味成分が生成します。調理工程における食品成分の反応は古くから研究されており、中でも糖とアミノ酸の加熱反応は発見者の名前にちなみ、メイラード反応として広く知られています。

煮込みや熟成のような本格調理の工程では、食品素材である肉や魚、野菜、調味料などに含まれる、アミノ酸や糖類、核酸、脂質、有機酸等の成分からメイラード反応などを経てフラン、ラクトン、ピラジンなどのクッキングフレーバーを生成します。これらの成分は複合的に「こく」を与えるという報告もあります1。

一方、発酵食品を中心として、熟成工程中にはペプタイドを生成することが知られており、こく味との関係が多く報告されています。特に調味料の中でも味噌や魚醤などに多く含まれています。

さらに発酵・熟成食品中のこく味寄与成分として、ペプタイドの一部がさらに変化したメイラードペプタイドや最近、分析精度の向上により定量可能となったD-アミノ酸の関与も見出されています。このように調理、熟成によるこく味は様々な成分が非常に複雑に絡み合い、成り立っていると言えるのです。

こく味成分の生成

- 金原康久: 食品と科学、増刊、11-16 (1991)

- 石井克枝: 日本調理学会誌、29、45-51(1996)

- 鍛治義延: 食品工業、39、43-51(1996)

- こく味の話

- 【こく味の話-Vol.1】こく味とこく味成分の探求

- 【こく味の話-Vol.2】加熱調理におけるこく味の生成

- 【こく味の話-Vol.3】貯蔵、熟成、発酵工程におけるこく味の生成

- 【こく味の話-Vol.4】長期熟成におけるこく味の生成

コラム

-

- テーマで選ぶ

- 物性の話

- お酒の話

- D-アミノ酸の話

- 食中毒の話

- 酵母の話

- 分析データから見た食品

- 減塩でもおいしく

- こく味の話

- 発酵種(パン種)の話