【こく味の話-Vol.3】 貯蔵、熟成、発酵工程におけるこく味の生成

様々な食品に存在する「こく味」。食品の貯蔵、熟成、発酵過程で生成する「こく味」とはどのようなものなのでしょうか。

貯蔵、熟成、発酵過程で生成する「こく味」

食品の貯蔵、熟成、発酵工程や、煮込み調理など一部の加熱調理工程においても「こく」を生じます。これらの工程中においては食品中のタンパク質が酵素のはたらき等によりペプタイドや遊離アミノ酸に分解されます。タンパク質は分子量が大きく、味はほとんどありませんが、分解してペプタイド、アミノ酸となっていくとうま味や甘味、酸味、苦味といった様々な味を有するようになります(図1)。

(図1)タンパク質の分解とペプタイド、アミノ酸の生成

ペプタイドのこく味への関与

-

ペプタイドの呈味付与や呈味修飾効果については様々なものが知られています1。分子量1,000以下のペプタイド自体に味があるという報告やマスキング効果や熟成感、こく味、雑味を付与するといった報告もあります。

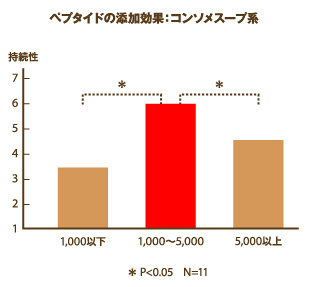

弊社ではペプタイドの中でもこれまであまり着目されてこなかった分子量1,000から5,000に分類されるペプタイド群に強い持続性を伴うこく味の付与効果があることを見出しました。

図2にモデルコンソメスープに分子量の異なるペプタイドを添加した時の添加効果を示しました。分子量1,000から5,000に分類されるペプタイドはそのもの自身には呈味はありませんが、コンソメスープに添加すると強い持続性を付与することを確認しました。

弊社ではこの1,000から5,000の分子量分布を有するペプタイド群を鍵素材として、こく味調味料PW-200とCP-200をラインアップしています。図3にこく味調味料CP-200をカレーに添加した時の官能評価と味センサのデータを示しました。こく味調味料CP-200を添加したカレーはこく味、濃厚感、持続性が付与され、長時間煮込んだカレーの煮込み感に近づいていることが示されています。 -

-

-

(図2)分子量分画したペプタイドの呈味特性(官能評価)

モデル食品:コンソメスープ(食塩0.7%)

-

(図3)こく味調味料CP-200によるカレーの煮込み感付与

参考文献

- T. Nishimura & H. Katoa:Taste of free amino acids and peptides, Food Reviews International, 4, 175-194, (1988)

- こく味の話

- 【こく味の話-Vol.1】こく味とこく味成分の探求

- 【こく味の話-Vol.2】加熱調理におけるこく味の生成

- 【こく味の話-Vol.3】貯蔵、熟成、発酵工程におけるこく味の生成

- 【こく味の話-Vol.4】長期熟成におけるこく味の生成

コラム

-

- テーマで選ぶ

- 物性の話

- お酒の話

- D-アミノ酸の話

- 食中毒の話

- 酵母の話

- 分析データから見た食品

- 減塩でもおいしく

- こく味の話

- 発酵種(パン種)の話