【お酒の話-Vol.3】ワインの調理効果

ワインが料理を美味しくすることは一般的に知られていますが、どのような調理効果がワインにはあるのでしょうか。

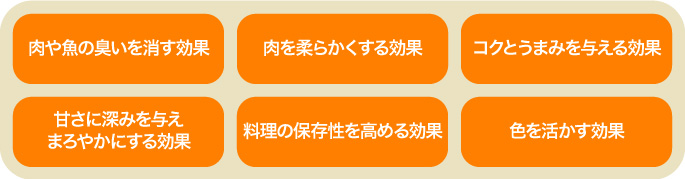

調理用の酒類には様々な調理効果があると云われていますが、ワインの場合、代表的な効果として以下のような効果があるといわれています(図1)。

(図1)ワインの調理効果

これらの中でも、「1. 肉の臭みを消す効果」、「2. 肉を柔らかくする効果」、「3. コクとうまみを与える効果」を詳しく見ていきたいと思います。

1. 肉の臭みを消す効果

料理にワインを使うと臭みがとれて香り豊かに仕上がるといわれていますが、これはワインに豊富に含まれている有機酸が大きく影響しています。料理の臭みの原因はいくつもありますが、魚介の場合はアミン系の香り、畜肉の場合は脂の酸化臭が良く課題になります。

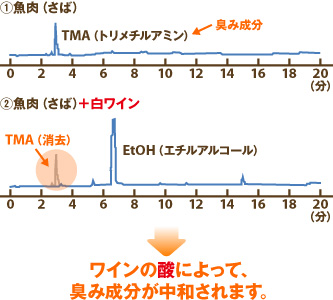

魚介などで問題になるアミン系の香りに対してワインを添加すると、ワイン中の有機酸がアミン類と中和して臭みを抑えてくれます。(図2)の実験では、魚肉から発生するアミン類の一つトリメチルアミンがワインの添加によって中和されていることを表しています。

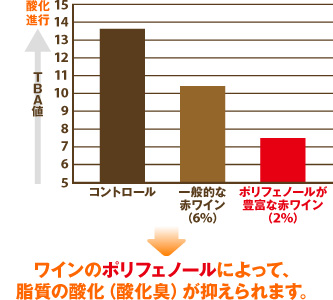

また、赤ワインに豊富に含まれるポリフェノール類には脂の酸化を抑える抗酸化力があります。肉の脂は調理(加熱)により酸化が起こり、調理感が出てきますが、これが多くなると酸化臭として美味しさを損ねます。ポリフェノールが豊富な赤ワインに肉をマリネして調理することで酸化を抑制して肉料理の美味しさを引き立てます。

(図3)は、ワインでマリネした場合の脂の酸化の進行具合を表しています。赤ワインでマリネすることで酸化が抑えられます。

これらの効果の他、ワイン特有の複雑な香気成分が素材や調理の香りと調和して、料理を上品に引き立てる効果があります。

-

(図2)魚のマスキング効果(魚肉から発生する香りをGCで分析)

-

(図3)脂質の酸化(酸化臭)の抑制(下処理した鯖の竜田揚げを作成し、TBA値※を測定)

※チオバルビツール酸(TBA)と脂質の酸化によって生じるアルデヒド類とが反応して発色する原理を利用して、数値化したもので、油脂の酸化度を測定する方法としてもよく用いられております。

2. 肉を柔らかくする効果

-

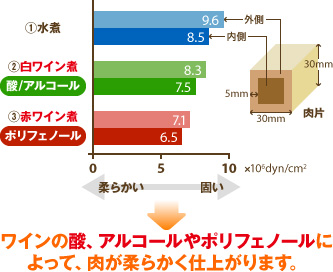

ワインで肉を煮込むと柔らかく仕上がるといわれています。牛肉を水やワインに煮込んだ場合の固さの違いを実験してみたのが(図4)です。

水煮よりワイン、特に赤ワインで煮たほうが柔らかさを保っています。これはワインに含まれるアルコールやポリフェノール、有機酸の効果によるもので、アルコールは沸点を下げ、赤ワイン中のポリフェノールは肉のタンパク質と結合して肉汁の損失を抑える、有機酸がコラーゲンの溶解を促進するなどの効果によるものといわれております。 -

(図4)牛肉の水煮とワイン煮(赤、白)での固さの違い(牛肉を水煮、ワイン煮した時の肉片の柔らかさ)

3. コクとうまみを与える効果

-

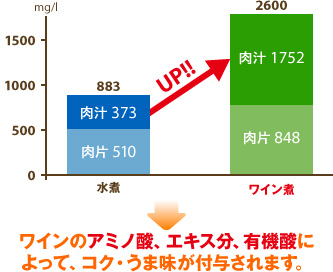

ワインを使った料理はコクが出たり、味の調和が取れるといわれています。ワインに含まれる有機酸やアミノ酸は、塩味を和らげ、甘さと調和して味をまとめる作用があり、これらが味に深みを与えます。

(図5)の実験は牛肉を水で場合とワインで煮た場合のアミノ酸濃度の違いを調べました結果です。これで分かるように水で煮込むよりワインで煮込んだ方が、アミノ酸がさらにアップします。 ワインに含まれるアミノ酸の他、肉に含まれるアミノ酸をワインが遊離させることから更に濃度が高まるといわれています。これにより料理の呈味性が向上し、上品なうまみを付与します。 -

(図5)牛肉(サイコロステーキ)のアミノ酸変化(牛肉を水又はワインで煮込んだ時のアミノ酸濃度の変化)

以上のように、ワインには数々の調理効果が認められますが、これらの効果を引き出すためには、種々の要素を絡み合さなければなりません。そのため調理方法や目的などでワインの種類を選ぶ必要があります。ワインには赤白の他、発酵方法、熟成方法、産地・品種などによって様々な違いがあるので、目的にあったワインを選ぶことで期待通りの調理効果を得ることができます。ワインを洋食に限らず和食を含めたいろいろな料理に応用してより深みのある味作りを楽しんでみてください。

- お酒の話

- 【お酒の話-Vol.1】料理とお酒

- 【お酒の話-Vol.2】ワインと料理

- 【お酒の話-Vol.3】ワインの調理効果

- 【お酒の話-Vol.4】みりんについて

コラム

-

- テーマで選ぶ

- 物性の話

- お酒の話

- D-アミノ酸の話

- 食中毒の話

- 酵母の話

- 分析データから見た食品

- 減塩でもおいしく

- こく味の話

- 発酵種(パン種)の話