【D-アミノ酸の話-Vol.1】D-アミノ酸って?

皆さんは、「D-アミノ酸」って聞いたことありますか?ほとんどの方は全く聞いたことがないのではないでしょうか?三菱商事ライフサイエンスでは、近年この耳慣れない「D-アミノ酸」の調味機能に着目して研究をしており、その機能を活かした調味料を発売しております。今回のシリーズでは、最近注目されつつある「D-アミノ酸」の世界を覗いてみたいと思います。

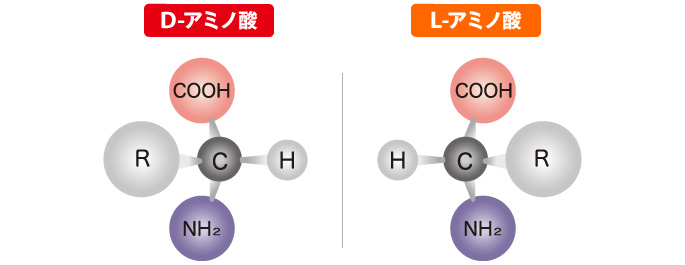

- 鏡に写った関係にある2つの種類のアミノ酸

-

「D-アミノ酸」の話をする前に、まずは「アミノ酸」について説明しましょう。「アミノ酸」がたくさん繋がってできるのが、たんぱく質です。たんぱく質は人間の体の20%を占める重要な成分で、約10万種あると言われています。これらのたんぱく質はわずか20種類のアミノ酸から作られ、筋肉や骨、皮膚、毛髪となり体を作ったり、酵素、ホルモン、抗体などとして体を守る働きなどもします。つまり「アミノ酸」がなければ、全ての生物は生きてはいけないのです。

この「アミノ酸」には(図1)に示すように鏡に写したような関係にある二つの「鏡像異性体(光学異性体)」が存在します。それぞれを「L-アミノ酸」「D-アミノ酸」と呼びます。しかし、たんぱく質を構成するアミノ酸のほとんどは「L-アミノ酸」であるなど、自然界に存在する「アミノ酸」の多くはL体であり、またL体とD体の分画技術も完成していなかったこれまでは「D-アミノ酸」はあまり着目されてきませんでした。 -

C:炭素鎖、H:水素鎖、R:側鎖、NH2:アミノ基、COOH:カルボキシル基

(図1)L-アミノ酸とD-アミノ酸

- 様々な分野で注目されつつある「D-アミノ酸」

-

近年の分析技術の飛躍的な向上により、L体とD体のアミノ酸を定量的に分離できるようになり、自然界にも多くの「D-アミノ酸」が存在することが明らかになってきました。「D-アミノ酸」は多くの生体細胞に含まれ、様々な生理活性を発揮しています。最近では脳内における記憶・学習といった機能との関わりや、統合失調症やアルツハイマー病との関連についても報告されています。また、白内障との関係や美肌効果を有するなどの報告もあります。甲殻類(えびやかに等)においては、体内の「D-アミノ酸」の量を調整することにより海水濃度変化への対応をしているとされています。

しかし「D-アミノ酸」の食品中における機能、代謝等の研究はまだまだ緒についたばかりで、今後のさらなる進展が期待されるところです。

- 調味料としてのアミノ酸

-

実はアミノ酸は、普段から皆さんが料理に使われている調味料に活用されています。一番有名なのは、グルタミン酸ナトリウムです。いわゆる「うま味調味料」で、昆布のうま味成分として有名です。その他アスパラギン酸ナトリウム(野菜のうま味成分)、アラニンやグリシン(えびやかにの甘味成分)などが使われています。

D体とL体は立体構造が違うため、その味質にも大きな差があります(表1)。グルタミン酸ナトリウムはL体では強いうま味を有しますが、D体ではほぼ無味となっています。また、L体では苦味を有す多くのアミノ酸はD体では強い甘味を示すことがわかっています。 -

L-体 D-体 アラニン 甘味 強い甘味 アスパラギン酸ナトリウム 僅かにうま味 無味 グルタミン酸ナトリウム 強いうま味 無味 プロリン 僅かに甘味 苦味 バリン、トリプトファン、ロイシン等 苦味 強い甘味 (表1)アミノ酸の味(0.3%水溶液)

次回Vol.2では、各種食品中に含まれるD-アミノ酸について紹介したいと思います。

参考文献

- 牟田口祐太、大森勇門、大島敏久:化学と生物Vol.53,18-26,2015

- 老川典夫:日本醸造協会誌第110巻,189-197,2015

- D-アミノ酸学会ホームページ

- D-アミノ酸の話

- 【D-アミノ酸の話-Vol.1】D-アミノ酸って?

- 【D-アミノ酸の話-Vol.2】食品とD-アミノ酸

- 【D-アミノ酸の話-Vol.3】D-アミノ酸の効果(1)

- 【D-アミノ酸の話-Vol.4】D-アミノ酸の効果(2)

- 【D-アミノ酸の話-Vol.5】「こく」とのコラボレーション

コラム

-

- テーマで選ぶ

- 物性の話

- お酒の話

- D-アミノ酸の話

- 食中毒の話

- 酵母の話

- 分析データから見た食品

- 減塩でもおいしく

- こく味の話

- 発酵種(パン種)の話