【分析データから見た食品-Vol.4】 地域ごとに特色のあるおでんつゆ

いつもはベロメーターで味わっている食品を科学的に「分析」するとどうなるか?

各種分析機器などを用いて理化学分析を行うと、いつも感じている「味」の裏側がわかることがあります。本コーナーではそのような事例を紹介してまいります。

地域ごとに特色のあるおでんつゆ

-

現在ではコンビニエンストアにも置かれ、広く親しまれているおでんですが、江戸時代に関東地方を発祥として全国的に普及し、関西ではおでんのことを「関東煮」とも呼んでいます。地域ごとに味付けや具材が異なり、一般的には関東風は醤油と砂糖をベースにした濃い味付け、関西風は塩と淡口醤油の薄味でだしが効いていると言われていますが、その特徴は様々です。

今回は、都内の専門店で入手したお持ち帰り用おでんつゆについて分析を行いました。醤油や砂糖、だしの使われ方を比較するため、それぞれの呈味の指標となる成分を分析し、各店舗の味付けの特徴を解析しました。 -

- 各店舗の特徴

-

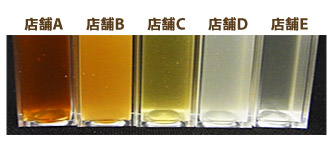

(図1)に各店舗のおでんつゆを撮影した写真を示しました。

店舗ごとに色調や清澄の程度が大きく異なることから、調味料や具材の使い方に特徴があり、それぞれ味に違いがあることが予想されます。

また、(表1)に官能プロファイルを示しました。つゆの色が濃い店舗Aや店舗Bは甘味や塩味などが強く感じられ、つゆの色が薄い店舗Eは薄味であるけれどもだし感があるなど、店舗ごとに味付けの特徴が見られました。醤油や砂糖、だしの使い方が異なることが考えられます。

-

-

- (図1)各店舗のおでんつゆの外観写真

-

-

(表1)各店舗のおでんつゆの官能プロファイル

プロファイル 店舗A 味が濃く、醤油と砂糖で煮込んだ風味が強い。 店舗B 醤油感、塩味とだし感が強い。甘味も強くまろやか。 店舗C だし感あり、甘味や塩味、醤油感のバランスのとれた味。 店舗D 塩味とうま味が強く、練り物の味と香りが特徴的。 店舗E 薄味ではあるが、かつおとこんぶのだし感がある。 自由記述式による官能評価

N=7

分析値の比較から見るおでんつゆの特徴

-

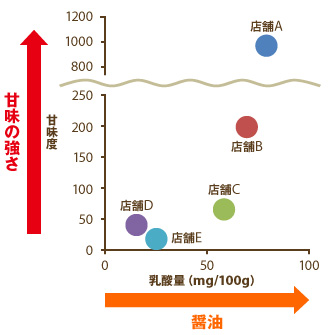

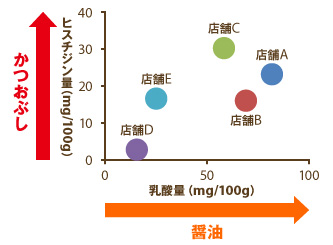

入手したサンプルについて呈味成分を抽出し、醤油の指標として醤油に多く含まれていることが知られている乳酸、甘味の指標として糖組成を分析し算出した甘味度(甘味度=ショ糖1%溶液を100とした甘味の強さの指標)、だしの指標としてかつお節に多く含まれているアミノ酸であるヒスチジンを測定しました。

(図2)に、乳酸量と甘味度を指標として、醤油量と甘味の強さでマッピングした図を示しました。店舗Aおよび店舗Bは乳酸量と甘味度が高いことから、醤油と砂糖を多く使用した味が濃い関東風であることがわかります。一方で店舗Dおよび店舗Eは、醤油と砂糖の使用量が少ないことがわかり、官能評価により示された味の特徴が、分析値を用いることで客観的に示されています。

次に、乳酸量とヒスチジン量を指標として、醤油とかつおぶしの量でマッピングした図を(図3)に示しました。官能的にもだし感、醤油風味のバランスが良かった店舗Cは、ヒスチジン含量が高く、乳酸量も多いことから、だしと醤油の味が特徴的であることがわかります。また、店舗Eは乳酸含量は少ないものの、ヒスチジン含量が比較的高いことから、醤油の使用量が少なく、だしの使用量が多い、典型的な関西風の味であるといえます。また、関東風である店舗Aおよび店舗Bもヒスチジンが検出されていることから、醤油味と砂糖の甘さだけではなく、ベースにはかつおだしを効かせた味付けであることがわかりました。

このように、だしを使用した味の組み立て方など、官能評価では明らかにすることが難しい場合も、理化学分析を用いることで数値として示すことが可能になります。

-

(図2)醤油と甘味のバランス(乳酸と甘味度)

(図3)醤油とだしのバランス(乳酸とヒスチジン)

参考文献

- 醤油の科学と技術 (1989) 栃倉辰六郎 著

- 分析データから見た食品

- 【分析データから見た食品-Vol.1】しょうゆ屋さんのつゆ、かつおぶし屋さんのつゆ

- 【分析データから見た食品-Vol.2】レストランのスープのおいしさ

- 【分析データから見た食品-Vol.3】博多辛子明太子のマッピング

- 【分析データから見た食品-Vol.4】地域ごとに特色のあるおでんつゆ

コラム

-

- テーマで選ぶ

- 物性の話

- お酒の話

- D-アミノ酸の話

- 食中毒の話

- 酵母の話

- 分析データから見た食品

- 減塩でもおいしく

- こく味の話

- 発酵種(パン種)の話