コラム

食品や添加物に関する豆知識を連載形式でご紹介します。

- キーワードで探す製品名や原材料名などで検索いただけます。

-

-

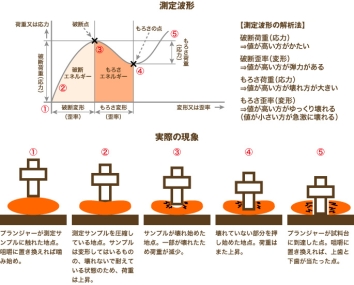

- 【物性の話-Vol.3】食品の食感評価について(2)

- [物性の話]

- 前回のVol.2では、弊社で取り組んでいる食感に関する様々な分析方法についてご紹介しました。今回は、弊社で実際に行った機器分析の例について、具体的な食品での事例とともに、さらに詳しく説明していきます。

-

- 【物性の話-Vol.2】食品の食感評価について(1)

- [物性の話]

- 日本人は、料理の繊細な味や食感に敏感です。その影響を受けて日本語は、微妙な味や食感の違いを伝えるための語彙が多いことが知られています。特に、食感に関する語彙は、英語やドイツ語で約100語、フランス語で約200語、中国語で約140語に対して、日本語は400語以上とかなり多いことがわかっています。

-

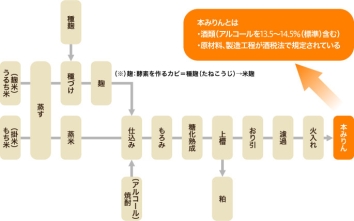

- 【お酒の話-Vol.4】みりんについて

- [お酒の話]

- 和食の基礎調味料の1 つである「みりん」は、和食の味を作るために欠かすことができません。醤油、みりん、清酒、出汁は和食の基本の調味料でこれらの合わせる比率を変えることで様々な味を作り出しています。

-

- 【物性の話-Vol.1】食感改良剤について

- [物性の話]

- 食感とは、食品を口の中に入れたときに感じる口あたりやのど越しなど、口腔内の感覚を言います。この感覚は、飲料などの液体よりも麺類や蒲鉾などの固形状の食品において、おいしさを構成する非常に重要な要素であることが分かっています。

-

- 【お酒の話-Vol.3】ワインの調理効果

- [お酒の話]

- ワインが料理を美味しくすることは一般的に知られていますが、どのような調理効果がワインにはあるのでしょうか。調理用の酒類には様々な調理効果があると云われていますが、ワインの場合、代表的な効果として以下のような効果があるといわれています・・・・

-

- 【お酒の話-Vol.2】ワインと料理

- [お酒の話]

- 和食は、醤油、味噌、清酒、みりんなど発酵食品を和食の基本調味料として利用して発展してきたことと同じように、西洋料理では、ブドウを発酵したワインが基礎調味料として活用して発展してきました。

-

- 【お酒の話-Vol.1】料理とお酒

- [お酒の話]

- 料理にお酒というと飲み物と料理の相性がよく話題に出てきますが、実は飲み物としてだけでなく調味料としても広く利用されています。和食には、みりんや清酒、洋食ではワインやブランデー、中国料理では老酒、お菓子ではラムやリキュールなどがそれぞれの料理の引き立て役として幅広く利用されています。

-

- 【D-アミノ酸の話-Vol.5】「こく」とのコラボレーション

- [D-アミノ酸の話]

- D-アミノ酸のお話し、第5回目です。今回で最終回となります。Vol.4では、D-アミノ酸を活用した調味料として「味まとめDJ」の紹介と、その食品への添加効果について紹介しましたが、今回はD-アミノ酸を弊社の代表的な調味料シリーズである「こく味調味料」に活用した例をご紹介したいと思います。

-

- 【D-アミノ酸の話-Vol.4】D-アミノ酸の効果(2)

- [D-アミノ酸の話]

- D-アミノ酸のお話し、第4回目です。Vol.3では、D-アミノ酸の基本5原味への効果を紹介しましたが、今回はD-アミノ酸を多く含ませた醸造調味料、「味まとめDJ」による食品の味の改善効果について紹介したいと思います。

-

- 【D-アミノ酸の話-Vol.3】D-アミノ酸の効果(1)

- [D-アミノ酸の話]

- D-アミノ酸のお話し、第3回目です。Vol.2では、D-アミノ酸の食品中の所在について紹介しましたが、今回は食品の味にどのような効果を示すのか?というお話を次回Vol.4とあわせてしたいと思います。キーワード「まろやかさ」と「カドとり」です。

コラム

-

- テーマで選ぶ

- 物性の話

- お酒の話

- D-アミノ酸の話

- 食中毒の話

- 酵母の話

- 分析データから見た食品

- 減塩でもおいしく

- こく味の話

- 発酵種(パン種)の話